|

|

|

|

|

|

|

|

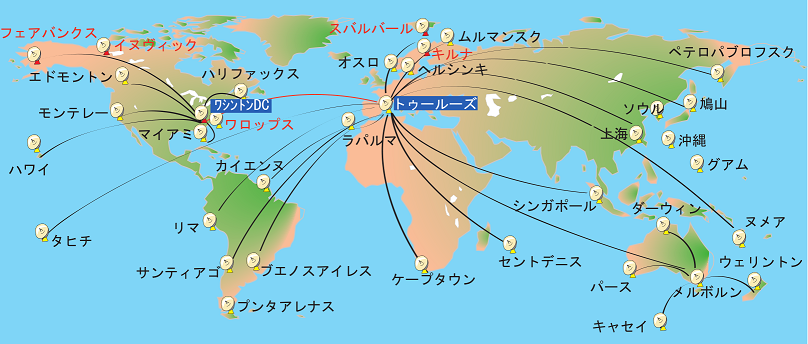

| ⇒ アルゴスデータの入手方法 |

|

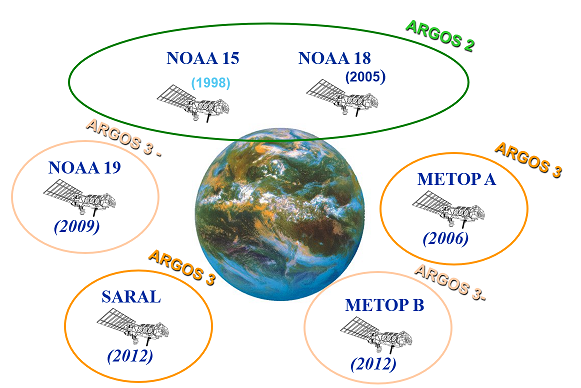

従来のアルゴスシステムは、プラットフォームから衛星に向けての一方向のシステムでした。 しかし、ARGOS-3衛星では、衛星からプラットフォームに向けて「ダウンリンクメッセージ」を送る機能を備えています(METOP-A と SARAL 衛星でサービス中)。また、4800bps (従来は400bps)の高速データチャンネル(HD: High Data rate channel)も備えており、従来よりもずっと多くのデータ量を伝送できます。 |

| ⇒ ダウンリンクメッセージ機能 |